Le 23 juin 1862 à Paris, la Compagnie des Forges de Châtillon et Commentry se constitue en Société anonyme des Forges de Châtillon-Commentry, autorisée par décret impérial du 10 juillet 1862.

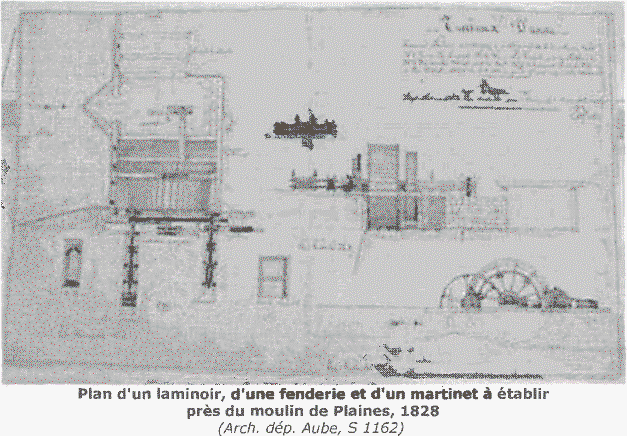

À Plaines, la production de fers ronds est alors en baisse du fait de la concurrence anglaise. Un train de cylindres est supprimé et transféré à Sainte-Colombe pour économiser sur les transports. L’usine ne vend pas, elle fabrique et expédie selon les ordres des gérants de la société à Sainte-Colombe. Les salaires sont de deux francs soixante-quinze pour les tréfileurs, de deux francs vingt-cinq pour les manœuvres, de un franc vingt-cinq pour les enfants.

En 1877-1879, la Tréfilerie, si elle continue de produire, le fait à des prix peu rémunérateurs. Au cours des années 1880-1890, l’effectif employé varie entre cent cinquante et cent quatre-vingt personnes.

En 1883, est introduite la galvanisation. Les fabrications de la laminerie-tréfilerie sont très bonnes et les ventes actives.

En 1891, les statistiques préfectorales précisent à propos de la production de l’usine : « laminoirs à petits fers, fabrication de fils de fer et acier, galvanisation ».

La Compagnie des Forges de Châtillon-Commentry est aussi implantée dans la proche commune de Mussy-sur-Seine, où elle reprend un site développé antérieurement par le Châtillonnais Cailletet qui fait construire un moulin vers 1840 et y installe par la suite une tréfilerie où l’on produit également des pointes.

En 1845-1847, ce site est exploité par Buisson et Mousse, puis entre dans le giron de la société Bougueret, Martenot & Cie.

En 1857-1858, il emploie entre quinze et vingt personnes, parmi lesquelles quatre ouvrières qui mettent les pointes en paquets.

En 1860, les dix-huit ouvriers gagnent entre un et trois francs par jour.

En 1862, le site occupe dix ouvriers et est considéré comme une annexe de Plaines. Il emploie trente-sept personnes au cours des années 1876-1882, puis trente en 1883 et trente-quatre en 1889.

L’Aube compte au XIXe siècle d’autres tréfileries

À Longchamps, Dessertine père et fils ouvrent un établissement en 1875, à la place d’une scierie hydraulique mécanique attestée en 1859. Il compte vingt- six bobines de tréfilerie, cinquante machines à clouterie, mues par une roue hydraulique de trente chevaux. Il consomme de quinze à vingt tonnes de petit fer rond, machine ou verge de tréfilerie qu’il tire de la Prusse, une quantité égale de machine puddlée provenant des forges de Carnaval (Haute-Marne), de sept à dix tonnes de machine forgée provenant de fers d’affinerie de Manois (Haute-Marne) et sept tonnes de houille de Sarrebrück.

La tréfilerie de Soulaines, qui fonctionne déjà en 1868, compte vingt-trois ouvriers en 1873 et connaît des difficultés. En 1874, elle n’offre qu’un travail irrégulier à des ouvriers dont l’effectif oscille entre dix et dix huit. L’activité s’améliore en 1875 et l’établissement emploie vingt-cinq personnes. Leur nombre varie de vingt-quatre à vingt-huit en 1876.

En 1877, l’établissement, éloigné de 17 km du chemin de fer, connaît de nouveaux problèmes et cesse son activité en 1878.

Une fabrique de pointes est attestée à Bar-sur-Seine en 1859, employant six ouvriers. En 1860, elle compte huit ouvriers et douze nouveaux métiers sont en construction.

En 1861, les huit à dix ouvriers fabriquent des pointes et des chaînes pour l’agriculture avec ventes dans un rayon restreint.

En 1862, les six à huit employés élaborent des pointes de toutes dimensions. En 1876, la pointerie emploie douze personnes.

Le site actuel

Au début du XXe siècle, la société Châtillon-Commentry continue l’exploitation de l’usine qui semble modifiée après la Première Guerre mondiale.

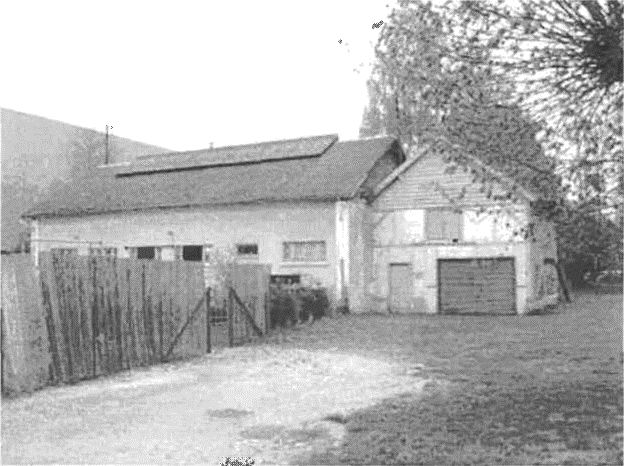

De nouveaux ateliers remplacent les anciens qui sont démontés ; puis une centrale hydroélectrique est installée dans le deuxième quart du XXe siècle, permettant une autosuffisance du site en énergie jusqu’à sa fermeture vers 1960. La forge anglaise ayant été complètement détruite, il n’en subsiste aujourd’hui que des bâtiments de tréfilerie, de nombreux logements et la centrale hydroélectrique qui continue de fonctionner. L’usine est desservie par embranchement ferroviaire et voie particulière.

Le site comprend encore plusieurs éléments intéressants :

Atelier de fabrication en rez-de-chaussée élevé en brique et pan de bois, couvert de longs pans en tuile plate et tuile mécanique : vestiges de la tréfilerie d’origine.

Tréfilerie du XXe siècle en rez-de-chaussée, en brique et pan de fer, couverte en sheds.

Logements de contremaîtres à un étage carré, couverts de longs pans en tuile plate, présentant une façade ordonnancée.

Etablissement de bienfaisance ayant abrité logement des sœurs et salle d’asile, à un étage carré, composé de deux ailes en prolongement d’un corps central couvert d’un toit en pavillon en tuiles mécaniques.

Centrale hydroélectrique en rez-de-chaussée à structure en béton, remplissage en brique et toit bombé en béton.